実習の心得

執 筆 安田 直生YASUDA NAOKI 医療法人愛育会 愛和病院 看護科長

Nサクセスコーチング株式会社専任講師

実習で勉強することが国家試験合格への近道

看護学生の皆さんにはこれから大きな2つの試練があります。

一つ目は今回のテーマである実習を乗り越えていくこと、二つ目は国家試験に合格することです。

国家試験の傾向も年々変化しており、現場力を問う問題が増えてきています。そのため、実習で学んだ事が国家試験に出題されるケースが多くなってきています。

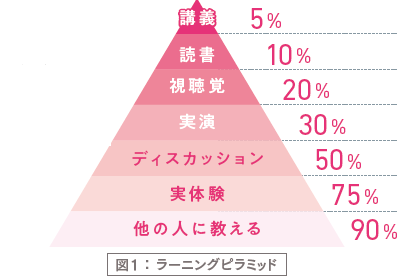

アメリカの国立研究所の研究によると、実体験で勉強したことは記憶の定着率が高いというデータが明らかになっており、実習で学んだことは記憶の定着率が高いということは研究データからも明らかになっています。

このような学習手法をアクティブラーニングといいます。最近では文部科学省が推進しており、とても効率的な学び方だといわれています。すなわち、実習を活用して勉強することが国家試験合格の近道となります。

患者さんとの初めてのコミュニケーション

実習で勉強することが、効率的な学習方法であると理解できたと思います。しかし、効率的に学びたいと思っても、患者さんとの信頼関係が構築できなければ勉強に活かすことはできず、実習さえも乗り越えられない可能性があるのです。そこで、ここからは、患者さんとの信頼関係を構築するためにどのような準備をしていく必要があるかを、皆さんにお伝えしたいと思います。

見た目の重要性

人は見た目で判断する

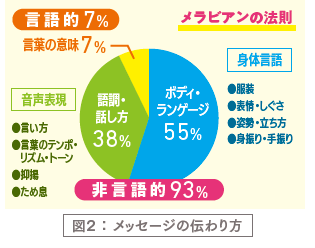

人がどれだけ人を見た目で判断しているのかを研究した、メラビアンという心理学者の「メラビアンの法則」を紹介します。日本では昔から「人を見た目で判断してはいけない」という言葉がありますが、これは裏を返せばそれだけ人は人を見た目で判断するものだといえます。メラビアンの法則によると、外見や服装、表情などの視覚情報から55%も判断されていて、話の内容(言語情報)はたった7%しか判断基準になっていません。ちなみに、話し方や声の大きさなどの聴覚情報が残り38%の判断基準となります。つまり、いくらいい話や面白い話をしても服装や表情次第で全く信用してもらえず、好感を持ってもらえない場合が非常に多いということなのです。確かに、どんなお店でも顔がムスっとしている店員からあまり物を買う気にはなれないですし、友達が「元気だよ」と言っていても顔が雲っていたら何かあったのかな?と思いますよね。

身だしなみとオシャレの違い

オシャレとは、一言で言うと「その格好をしている本人が好きで気に入っていればOK」というものです。一方身だしなみとは「相手に不快な思いをさせない服装や恰好であること」というものです。芸能人やファッション界で仕事をしている人は、奇抜な髪型やアクセサリー、破れたズボンなどという格好が許されるから私たちもいいのではないか?という学生さんもいます。しかしそうした職業は、そのオシャレ自体が仕事の一部なので「オシャレ」と「身だしなみ」の違いとは一線を引いて考えるべきなのです。

ヘアスタイル

髪の色は黒か、茶髪であってもナチュラルブラウン程度が良いでしょう。明るい茶色だと髪が伸びてきた時に、根本が目立つので清潔感が損なわれてしまいます。髪の長い方は後ろで一つに束ねて清潔感を出しましょう。バレッタやシュシュなど使用OKなところは、大きさに注意し、派手すぎず清楚なデザインのものを選んでください。髪の短い方は顔に髪がかからないように耳にかけると良いですね。どうしても髪が顔にかかってしまう部分はピンなどで止めてください。髪が重く目にかかっていると暗い印象を与え、おでこを見せると明るく見え、好印象を与えます。

メイク

看護師さんに濃い化粧はやはりNGです。濃いメイクは、きついキツイ印象を与えてしまうので、ナチュラルメイクにして、優しい雰囲気を出しましょう。ノーメイクでは、患者さんに不健康な印象などのマイナスなイメージを与えてしまう恐れがあるので、避けてください。ほどほどのナチュラルメイクが好印象を与えてくれます。

爪

患者さんにふれる機会が多いため、長い爪だと引っかかってしまい、患者さんを傷つけてしまう恐れがありますし衛生的にも良くないので、短く切りそろえておきましょう。つけ爪や派手なネイルは厳禁です!

ユニフォーム

ユニフォームは白や薄いピンクが多いと思いますが、汚れが目立ちやすい色なので、常に気をつけてください。

また、ボタンが取れかかっていたり、糸がほつれたりしていると、清潔感が損なわれてしまうので注意が必要です。制服のしわが目立ってきたら、クリーニングやアイロンがけなども忘れないようにしてください。

2007年にアメリカフロリダ州立大学心理学者であるジョン・マナー氏の研究では、人は0.5秒で敵か味方か判断しているということが明らかになっております。まずは清潔感あるステキな看護師さんを目指す事で、実習も円滑にスタートできると思います。

挨拶から始まるコミュニケーション

挨拶の種類を学ぼう

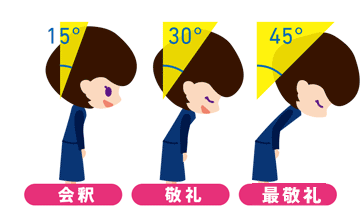

「挨拶」は、患者さんと最初に交わすコミュニケーションで、最も重要なものです。患者さんにとって笑顔で挨拶してもらうことは、とても気持ちの良いことです。実習記録で寝不足になることもあると思いますが、患者さんに気を配り、気持ちの良い挨拶をするように心掛けてください。ご存知の方も多いと思いますが、「語先後礼(ごせんごれい)」という言葉があります。「言葉が先で、お辞儀が後」という意味で、挨拶の基本です。

「失礼します」と言ってからお辞儀をする。

「よろしくお願いします」と言ってからお辞儀をする。

「ありがとうございました」と言ってからお辞儀をする。

挨拶は、相手の方に伝えるものであって、地面や床に向かって言うものではないということです。そして挨拶には大きく分けて3つあります。「会釈」は、廊下で看護師さんや医師などすれ違う時に使います。「敬礼」は、朝の挨拶や実習終了時の挨拶などに使います。「最敬礼」は、患者さんが退院される時やお亡くなりになられた時に使います。挨拶ができる学生は、患者さんも実習指導者からも好印象です。実習中のコミュニケーションも大変役立ちます。是非挨拶を大事にしてください。

患者さんとの関わり方

会話も準備が大切

挨拶を行った後が、患者さんとの初めての会話になります。患者さんの目の前で黙りこんでしまい、気まずい空気が流れる…そのような事態にならないためには、「何を話そうかな」と、事前に考えておくことが大切なのです。「そんなことしなくても、私は会話に困ったことなんてない」という人もいるかもしれません。でも、そう思っている学生のなかには、実は患者さんが気遣ってくれているから話が弾んでいるということに気づいていない人が多いのです。こういった学生は、他の領域の実習であまり話しかけてくれない患者さんや愛想がよくない患者さんを受け持った途端、「何を話していいのかわからない」と頭が真っ白になっ てしまうことがあります。考えてみると、清拭や洗髪などの「看護行為」は事前学習をするのに、コミュニケーションで一番大切な「会話」の事前学習をしないというのは不思議なことですね。事実、事前に話すことを学習して実習に行った学生は、「とても会話が弾みました!」と帰ってくることがほとんどです。つまり、口下手と思っていたのは単なる準備不足だった…ということが多いのです。でも、実習中は事前学習や記録を書くなど、やることが一杯なので、会話の準備は今から始めていきましょう。

会話の3レベルとは

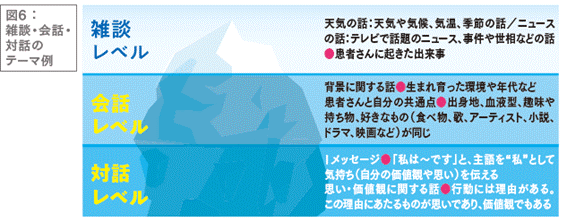

会話は三つのレベルに分けることができます。皆さんは「氷山の一角」ということわざを知っていますか。氷山というのは、水面上に見えている部分は小さいのですが、実は沈んでいる部分はとても大きいものです。この氷山を人との話に置き換えて考えてみることにしましょう。水面上に出ているのは“雑談”です。水面下の浅いところに隠れているのは“会話”、そして一番深いところに潜んでいるのが“対話”だとイメージします。会話が、雑談より一歩踏み込んだ言葉のキャッチボールだとすれば、対話は自分の思いや考えまでも盛り込んだやりとりです。人との話には、こんなふうに深さの違いがあるのです。雑談レベルのやりとり上の左の図でも氷山として見えている部分はほんの少しですが、このほんの少しのところ、つまり雑談のみで患者さんとのやりとりを構成することも可能です。

例えば、「今日は顔色が一段といいですね」とか「いつもキレイにお化粧されていますね」「今日はいつもと違うパジャマですね」などと、患者さんの外見上のことや変化をとらえて話すこと、つまり相手の見えている部分とコミュニケーションをとることが“雑談”です。

患者さんとの会話の具体例

会話は、生まれ育った環境や年代、お互いの共通点などを題材に、雑談より一歩深いやりとりを指します。たとえば“今の50~60代の方々が青年期の頃に東京ディズニーランドができた”という事実を把握しておけば、「ディズニーランドができたばかりの頃は、やっぱり○○さんも行かれましたか?」と話し掛け、「そりゃあ行ったよ。その頃付き合っていた彼女がどうしても行きたいって言うもんだからバイト代全部はたいて連れて行ったよ」と答えてくれたりするかもしれません。すかさずあなたが「夏休みに私も彼と行ったんです。楽しかったけど、全部おごってくれて悪いな…と思っていました」なんて話すと、患者さんが「だろ!?そりゃあ彼氏も相当無理しているよ。それでも彼女の前では平気な顔していたけどね。男ってもんは見栄っ張りな生き物なのよ」と、このように話が弾んできます。患者さんとあなたの体験が重なる、つまり共通点がみつかると、自然と会話はキャッチボールのように続きます。ここまで話ができれば、患者さんの背景がイメージでき、より深く相手を理解することができますね。このやりとりが“会話”なのです。

対話では相手の価値観を大切にする

例えば上記の会話が“対話”になるとどのようになるかを考えてみましょう。患者さんの「男ってもんは所詮、見栄っ張りな生き物なのよ」というセリフに、「男の人が見栄を張るのはどうしてなんですか?」と聞くと、「武士は食わねど高楊枝っていうだろう。自分は多少我慢しても、相手に良くしてやるっていうのが男の美学ってもんなのよ」と、こんなふうに語ってくれたりします。ここでは、下線の部分が患者さんの思いや考え、価値観に当たります。それに対してあなたが「でも私は何だかやせ我慢しておごってもらうのも気がひけるので、割り勘がいいと思うんですよね」など自分の考えを話すと、患者さんから「それはダメだなぁ。素直にありがとうって甘えてあげなきゃ。そうやって男っていうのは、妻や子どもを養おうっていう責任感が育つんだよ」とか、あるいは「そうだなぁ。今の時代は男女平等社会なんだし、俺もそれがいいと思うよ」と、さらに自身の信念や価値観を話してくれるようになります。こういったその人の物事に対する思いや考えのやりとりを“対話”といいます。ともすれば、人は自分の思いや考えがすべてだと思いがちですが、相手と深い対話ができるようになると、「そういう考えや見方もあるんだな」と自分の視野が広がり、人間的にもグンと成長することができるようになります。患者さんとたくさんの対話ができるかもしれない臨地実習。何だか楽しみになってきましたね。人との話には、このように深さの違いがあります。「話す相手と親密になりたいときは、“対話”を」「旅行中、席が隣になっただけという人とは“雑談”を」と意識すると、相手とほどよい距離を保つことができるのです。

雑談・会話・対話をそれぞれ活用しよう

患者さんとのやりとりで“雑談”が悪いというわけではありません。でも、思いや価値観をやりとりする“対話”のほうが、より深い信頼関係が構築します。たとえば、皆さんは「同じアーティストが好き」という友達とは特に仲良くなれるのではないでしょうか。そのとき、「曲の歌詞がとても好き」だとか、「この曲を聴くと励まされているような気持ちになる」とか、感じることや価値観まで同じだと、さらにわかり合えますよね。相手のことを深く理解できる、という点で対話が優れているのです。もちろん初対面で緊張しているときは、雑談をすることでリラックスできます。また、悲しい気持ちを悟られたくないときなども、雑談は気楽なコミュニケーションの方法でしょう。当たり障りのない話なので、相手に不快感を与えるリスクも少なく、安全です。でも、皆さんは白衣の天使の卵ですから、患者さんともう一歩進んだ信頼関係構築を目指しましょう!

まずは気軽な“雑談”ができるようになりましょう。そして雑談であなたも患者さんもリラックスできたら、次第に“会話”へ、そして“対話”へとレベルアップさせていきましょう。ここまでできれば、本当の意味での話し上手で聴き上手、つまりコミュニケーションの達人に近づけます!

コメント