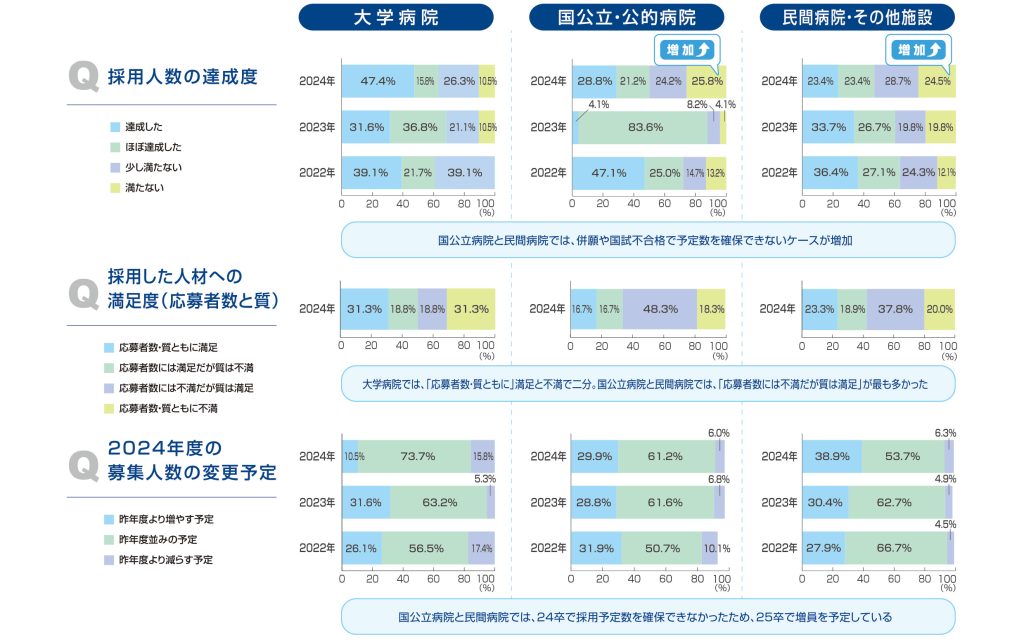

併願応募者の内定辞退・国試不合格者の増加で、採用人数が未達になる病院が年々増加傾向。説明会やインターンシップの実施など、早期化する就活への対応だけでなく、学校訪問やSNSの運用等、病院側も広報活動が必要となり、広報担当者や学生アルバイト増員を図るなど対応に迫られている現状。

<TOPICS>

・入職者の内定辞退は減少傾向

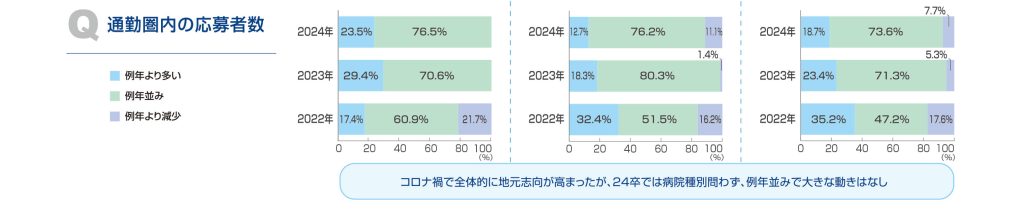

・通勤県内の応募者数は例年並み

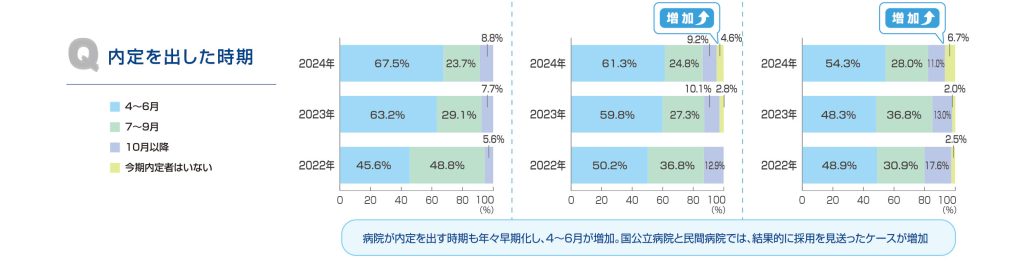

・内定時期は病院形態問わず4~6月が半数以上、早期化は進む

・採用予定人数は前年並みもしくは増が89%を占める

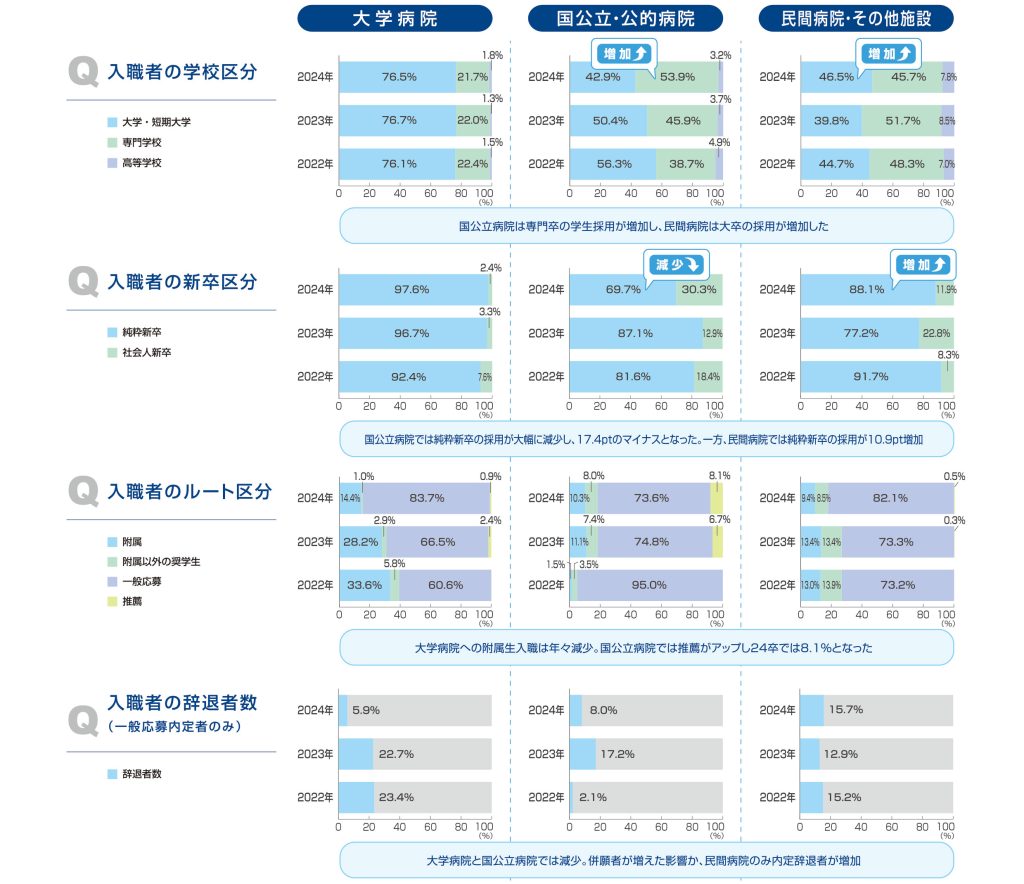

入職者の属性と辞退者数

通勤圏内の応募者数

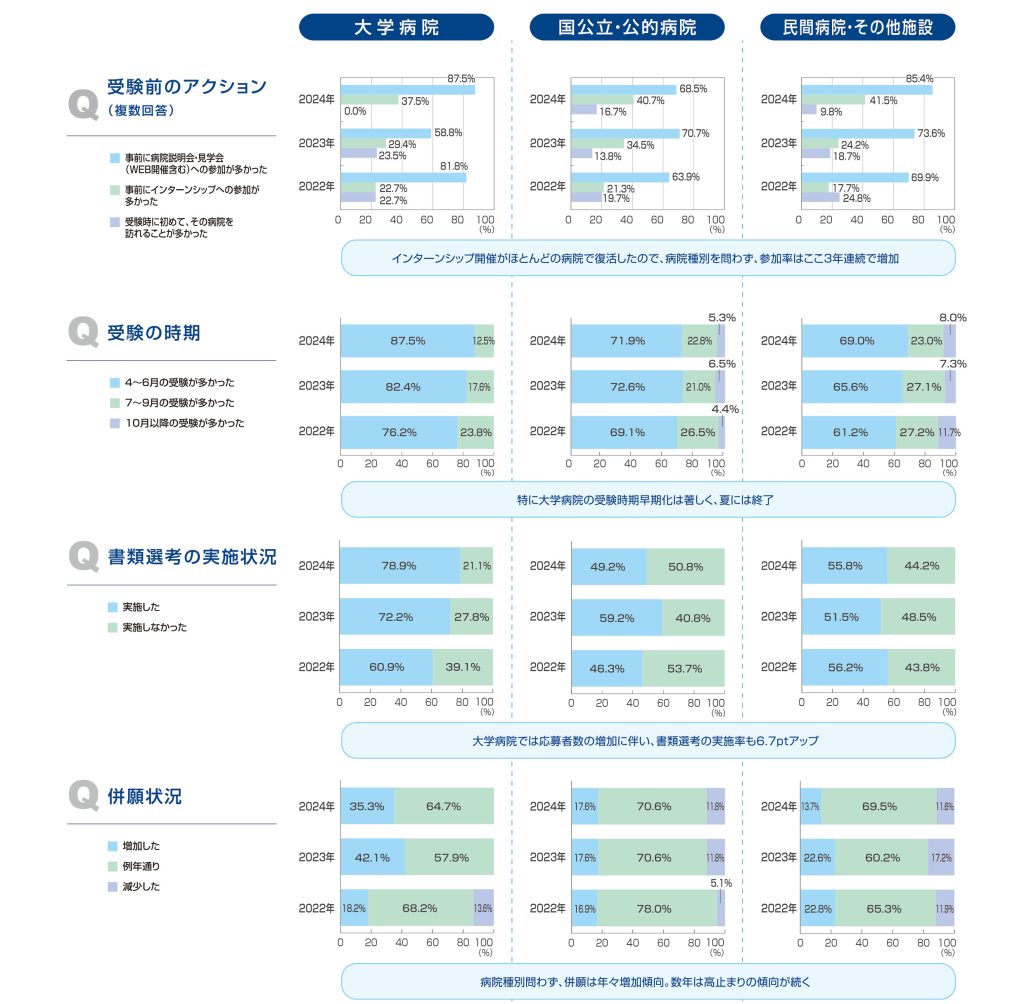

採用試験前の接触と採用試験の時期・併願状況

内定を出した時期

採用人数の充足と満足度、2025年卒の募集人数予定

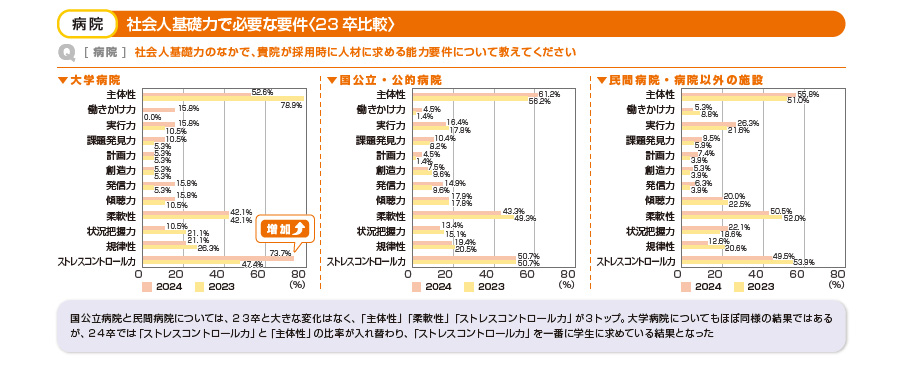

社会人基礎力で必要な要件〈23 卒比較〉

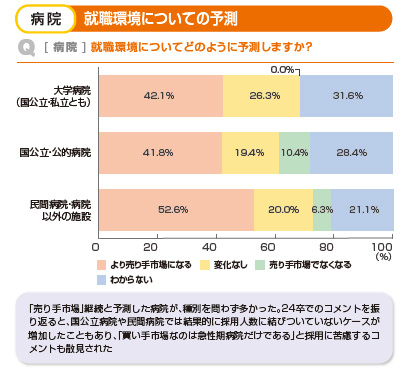

就職環境についての予測

採用活動の取り組みで、今期工夫したこと・苦労したこと

● 病院見学会・インターンシップの開催、県外の就職説明会への参加、ホームページ・LINE による広報の充実(大学病院)

● 辞退率が昨年度に引き続き高く、内定確保数が減少した(大学病院)

● 助産師インターンシップを実施したことで、助産師の応募が増加した(大学病院)

● 学校訪問の強化、内定の即時発表、SNS 発信強化(大学病院)

● とにかく応募する学生が減少傾向にある。東京・埼玉への希望が多い(大学病院)

● 採用試験のみで人材確保ができず、ハローワークや紹介業者を活用して確保(国公立病院)

● 地域的に少子高齢化・過疎化が進み、人材確保が厳しい。心理的安全性の高い職場作りをしなければならないと考えている(国公立病院)

● 新卒者のいない組織は育成スキルの獲得ができず、今後の教育環境の悪化につながる。今年度は見送ったが少しでも採用できるように努力したい(国公立病院)

● 就職情報サイトの更新を日々行い、目につく表示位置を維持。学校説明会・インターンシップ・説明会には、必ず2~3 年目の先輩を呼び直接質問できる時間を設定。採用人数を増やしたため、個別開催のインターンシップや、見学会の追加実施の調整が大変だった(国公立病院)

● SNS対応の看護部動画作成やインスタグラムなど新たな情報発信を試みた。学生向けに広告宣伝方法を今時にしたいが、人的余裕がなく、継続が難しい(国公立病院)

● 国家試験の不合格者が多数出たため、結果としては非常に厳しい人員採用数となった(国公立病院)

● 福利厚生の見直し、非常勤者の賃上げ、紹介料の増額(職員が直接新入職者を紹介した場合)、社会保険加入者への税金支給など(民間病院)

● 自分の権利を主張する若年層が増えており、就職説明会では業務を覚えるための仕事内容の質問よりも、残業の有無や休みの希望が取れるか等の質問が増えた。そのため、福利厚生や休日等についての話を主にするようにした(民間病院)

● 合説やインターンシップの受け入れ人数を増やすようにした。早期離職対策として25 卒の採用試験から適性検査も導入を決定(民間病院)

● キャリアコンサルタントの資格を有する教育担当師長の配置、新人サポート体制の変更、パンフレットの更新等(民間病院)

● 重症心身障害児者の施設といってもイメージがつかない看護教員も多いため、教員対象のインターンシップを実施したりと、地域に目を向けてもらう工夫を重ねている(病院以外の施設)

採用試験について等、学校への意見・要望

● 併願禁止は考えていないが、面接の際に併願する旨や志望度を正直に伝えていただきたい。人員計画が立てやすくなる(大学病院)

● 学生の適性を見極めて、進路についてアドバイスしてほしい(大学病院)

● 面接終了後に周囲にLINE 共有で質問内容の漏洩があるため、面接内容は毎回違うことを聞くようにしている(国公立・公的病院)

● 学校開催の合同説明会参加病院数を増やしていただけるとありがたい(国公立・公的病院)

● 国家試験合格率の向上と社会人基礎力の習得。24 卒では内定者の1 割が国試不合格で採用人数が減少した(国公立・公的病院)

● 履歴書の記載不備等、応募書類の不備があるので、指導してほしい(国公立・公的病院)

● 病院の機能が多様ななか、「なぜその病院や施設を選択したのか」の受験動機が伝わらない学生が目立つ。在学中に指導が必要だと思う(民間病院)

● 多重課題が苦手だったり、成長が遅い学生に、学校から回復期などをすすめることはやめてほしい。回復期や地域包括ケア病棟でも多重課題はあるし、人員の余裕はないので全員をゆっくり育てることはできない(民間病院)

● 採用側は辞退者を見越して合格を出すので、進学希望者は安心して事前に伝えてほしい(民間病院)

● 採用試験の時期が全国的に早まりすぎて、看護実習が終了する前に進路を確定することに、少し違和感を感じる(民間病院)

● 合説などで、低学年のうちから就活を始める学生が多い一方で、関心のある分野が定まっていないことが多い。学校では、就活開始前に、「関心のある看護領域は何か」「どんな看護をしたいか」を十分に考えるように指導してほしい。またそれに付随して、就活開始をむやみに急かすことは控えてほしい(民間病院)

● 急性期病院も慢性期病院も、実習を受け入れてるのはどちらも同じなのに、学校の斡旋は急性期優先の状況(民間病院)

■対象:全国の病院

■調査内容:2024年4月入職の看護師について

■調査方法:アンケート郵送、WEBアンケート、FAXアンケート

■調査期間:2024/4/2~5/13

■有効回答数:181

■調査元:文化放送ナースナビ

コメント